Les Saisons

Durée de l’année.

Nous définissons l’année comme le temps mis par la Terre pour effectuer une révolution autour du Soleil. Mais il convient de définir un repère comme points de départ et d’arrivée. Si l’on considère le temps mis par le Soleil pour revenir en face d’une même étoile, on parle d’année sidérale. Pour les saisons, on définit l’année (ou année tropique) comme étant l’intervalle de temps qui s’écoule entre deux passages successifs du Soleil au point vernal (ou pont gamma g). L’année sidérale (365 j 6 h 9 m) est plus longue que l’année tropique (365 j 5 h 49 m) en raison du mouvement du point vernal (voir La précession des équinoxes).

Le Soleil " glisse " par rapport aux constellations en " fond de ciel " (constellations du zodiaque) d’environ 1° par jour vers l’est et cela a pour conséquence de le ramener dans la même position sur la sphère des fixes, au terme d’une année.

Ainsi, le 20 mars, le Soleil se projette devant la constellation des Poissons, puis il passe le mois suivant dans la constellation du Bélier puis dans le Taureau, etc., jusqu’à ce que de nouveau, il revienne dans la constellation des Poissons. Il aura ainsi parcouru les 360° de l’écliptique. traversant les 13 constellations du zodiaque : une année s’est écoulée.

|

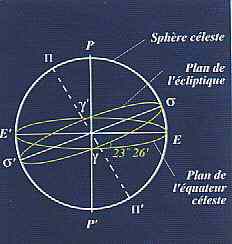

Les saisons astronomiques. Lorsque le Soleil, au cours de son mouvement annuel sur l’écliptique, passe au point g, il se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest : la durée du jour égale la durée de la nuit en tout point du globe terrestre ce sont les équinoxes. Le Soleil se trouve alors exactement dans le plan de l’équateur céleste, et par conséquent, on dit que sa déclinaison est nulle. (La déclinaison d’un astre est sa hauteur au-dessus ou au-dessous de l’équateur céleste.)Lorsque le Soleil a une déclinaison maximale (+23° 26’) ou minimale (-23° 26’), on parle de solstice. Ainsi l’année se divise en quatre saisons qui correspondent aux quatre quadrants de l’écliptique (figure ci-contre) : • de l’équinoxe du 20 mars au solstice du 21 juin, le Soleil parcourt l’arc g-t sur l’écliptique : sa déclinaison est positive et croissante ;• du solstice du 21juin à l’équinoxe du 22 septembre, le Soleil parcourt l’arc t-g’ : sa déclinaison est positive et décroissante ;• de l’équinoxe du 22 septembre au solstice du 22 décembre, le Soleil parcourt l’arc g’-t’ sur l’écliptique : sa déclinaison est négative et décroissante ; • du solstice du 22 décembre à l’équinoxe du 20 mars, le Soleil parcourt l’arc t’-g sur l’écliptique : sa déclinaison est négative et croissante.

|

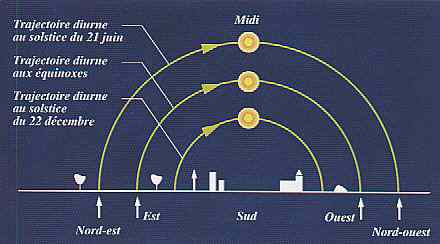

L’inégalité des jours et des nuits permanent au-dessus du cercle. Si nous observons les levers et couchers du Soleil pendant plusieurs semaines consécutives, nous constatons que le Soleil ne se lève pas et ne se couche pas toujours au même point de l’horizon. L’affirmation " le Soleil se lève à l’est " est très approximative. Donc selon les points de l’horizon où se lève et se couche le Soleil, la durée des jours et des nuits va être modifiée (figure ci-dessous) :

• entre l’équinoxe du 20 mars et le solstice du 21 juin, la déclinaison du Soleil est croissante et positive : dans l’hémisphère Nord, le jour est plus long que la nuit et croit jusqu’au solstice du 21juin ; • au solstice du 21 juin, la déclinaison du Soleil est +23° 26’, de sorte que dans l’hémisphère Nord la durée du jour atteint son maximum (environ 16 heures sous nos latitude), le jour est permanent au-dessus du cercle polaire arctique (66° 34’) ; • entre le solstice du 21 juin et l’équinoxe du 22 septembre, la déclinaison du Soleil est décroissante mais toujours positive : dans l’hémisphère Nord, la durée des jours diminue, toutefois, elle est encore supérieure à la durée des nuits ; • à l’équinoxe du 22 septembre, le Soleil se trouve au point g’ sur l’écliptique : nous retrouvons les conditions liées aux phénomènes d’équinoxe ;• entre l’équinoxe du 22 septembre et le solstice du 22 décembre, la déclinaison du Soleil décroît et est négative : la durée des jours est plus courte que la durée des nuits dans l’hémisphère Nord et décroît jusqu’au solstice du 22 décembre ; • au solstice du 22 décembre (point t’ sur l’écliptique) la déclinaison du Soleil est de –23° 26’ la durée du jour atteint son minimum dans l’hémisphère Nord : elle dure environ 8 heures sous nos latitudes. La nuit est permanente au-dessus du cercle polaire arctique (66° 34’) ;• du solstice du 22 décembre à l’équinoxe du 20 mars, la déclinaison du Soleil est croissante mais toujours négative dans l’hémisphère Nord, la durée des jours croît, toutefois, la durée des nuits est encore supérieure à la durée des jours.

|

|

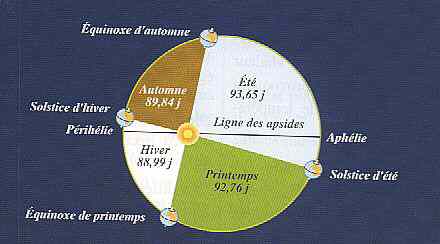

Inégalité des saisons (1re et 2e lois de Kepler) La trajectoire que décrit la Terre dans son mouvement de révolution autour du Soleil en un an est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Pour un observateur terrestre cette formulation de la première loi de Kepler devient : " la trajectoire apparente du Soleil dans le plan de l’écliptique est une ellipse dont la Terre occupe un des foyers. " Précisons que cette ellipse est très proche du cercle. Du fait de cette ellipticité, on comprend que la distance entre la Terre et le Soleil va varier au cours de l’année : mais cela n’est en aucun cas une explication des conséquences climatiques des saisons. En revanche, puisque la Terre accélère en s’approchant du Soleil et ralentit lorsqu’elle s’en éloigne, la variation de la vitesse provoque une inégalité dans la durée des saisons. Vers le 3 janvier, la Terre est à sa distance la plus courte du Soleil : on dit alors qu’elle est au périhélie le Soleil ; le soleil est au périgée. Vers le 4 juillet, la Terre est à sa distance la plus grande du Soleil : on dit qu’elle est à l’aphélie ; le Soleil est à l’apogée. Ainsi, comme la vitesse orbitale de la Terre est plus grande lorsqu’elle est plus proche du Soleil, il s’ensuit que dans l’hémisphère Nord, l’hiver est la saison la plus courte : au contraire, l’été, période durant laquelle la vitesse orbitale de la Terre ralentit, est la saison la plus longue.

|

Les moments qui correspondent aux solstices et aux équinoxes sont très exactement déterminés et par conséquent la durée des saisons est actuellement la suivante : • 92 jours 20 heures pour le printemps; • 93 jours 15 heures pour l’été ; • 89 jours 19 heures pour l’automne; • 89 jours pour l’hiver.

|

| Comme on peut le constater, il y a peu de différence de durée entre les saisons puisque l’excentricité de l’orbite est faible. Si les solstices coïncidaient avec le périhélie et l’aphélie, l’automne et l’hiver auraient la même durée, de même que le printemps et l’été (voir La précession des équinoxes). |

Conséquences climatiques des saisons Après avoir expliqué les saisons d’un point de vue astronomique, il est intéressant d’en examiner les conséquences climatiques sur notre planète. Pour ce faire, nous prendrons cette fois-ci un point de vue extérieur au système Terre-Soleil. Rappelons que l’axe de rotation de la Terre est incliné de 23° 26’ par rapport à la perpendiculaire au plan de révolution, et conserve une direction fixe par rapport aux étoiles, du moins sur quelques années. Ainsi, au cours de l’année, la plus ou moins grande inclinaison de la surface terrestre par rapport aux rayons solaires aura une incidence sur la quantité de chaleur parvenant en un lieu et provoquera des écarts sensibles de températures. Ces écarts de températures, qui sont un aspect climatique des saisons, sont dus au fait que le Soleil se trouve tantôt au-dessus de l’équateur céleste tantôt au-dessous de l’équateur céleste il y a donc une variation de la hauteur du Soleil par rapport à l’horizon du lieu considéré. Dans notre hémisphère, à la latitude de Paris (48° 50’ de latitude nord) : • le 21 juin la hauteur du Soleil au moment de sa culmination est égale à 64° 36’ ; • le 20 mars et le 22 septembre, elle est de 4l° 10’ ; • le 21 décembre, elle est de 17° 44’. La différence entre ces deux hauteurs est égale à 46° 52’, soit deux fois 23° 26’. Nous recevons, au niveau du sol, cinq fois plus d’énergie solaire le 21 juin à midi vrai que le 21 décembre à la même heure, d’où les différences de température. |